上田城および塩田平のガイドブックをpdf形式で作成しました。以下のリンクより、ご自由にダウンロードしてください。

千曲川と山々が育む上田市

上田市は1,000m級の山々に囲まれています。日本一長い千曲川が上田盆地の中心を通り、やがて日本海へ流れ注ぎます。市の平均標高は460mです。

気候は穏やかで、この地域は自然災害を受けることもあまりありません。上田市の年間降水量は約900mmで、日本一少ない場所のひとつです。そのため、上田市の穀倉地帯の塩田平には、約100の人工池が灌漑を目的に造られています。

古くから栄えた上田

上田は、そもそも8世紀(奈良時代)に信濃の国(現在の長野県)の国府が置かれ繁栄しました。信濃国分寺と国分尼寺もこの頃建てられ、上田は信濃の国の中心でした。

13世紀には、仏教文化が上田の南西の塩田平で花咲きました。これは、鎌倉幕府の重要な家臣である北条氏によってもたらされました。たとえば安楽寺の八角三重の塔(国宝に指定されています)など、この頃の多くの古い建造物が今もなお残されています。

16世紀の戦国時代には、戦国大名真田昌幸が上田城を建てました。その息子の真田幸村は特に戦術に優れ、真田氏は日本一の侍としてその名を日本中にとどろかせました。

その後、17世紀から19世紀半ばまでの江戸時代、上田は城下町として繁栄しました。これが現在の上田市の原型となっています。

上田は1919年に近隣の市町村と合併して上田市となりました。この頃の上田市は蚕糸業が大変盛んな地域のひとつで、「蚕都」と呼ばれていました。

上田市は現在、人口12万6千人。長野県で3番目に大きな市です。城下町としての長い伝統を守り、さらに情報通信(IT)に基礎を置いた科学と学術研究を推進しています。

上田の産業~りんご生産からIT産業まで~

<工業>従業者数17,000人 雨が少なくまた自然災害もまれなことから、上田は電気機械部品や自動車部品といった工場の立地に適しています。他にも、食品・プラスチックなどの工場が多くあります。 上田市をIT産業の拠点にしたいと、1993年にマルチメディアセンターが建てられました。これに伴い、上田市は情報分野の新しいビジネスのほか研究開発型企業の誘致もまた進めていて、学術研究都市を目指しています。 <農業>従業者数14,500人 米・花・リンゴ・ブドウの栽培が盛んです。日照時間が長く昼夜の温度差が大きいため、糖度の高いおいしい果物が育ちます。 <商業>従業者数12,000人 上田駅周辺、松尾町通り、それに海野町通りが商業の中心です。近年、長野新幹線と上信越道が開通し、上田市の活性化に貢献しています。郊外への大型店の進出もまた進んでいます。 (従業員数のデータは1990年の資料から)

名産品~農産物&紬&つけば漁

名産品~おやき&農民美術

おやき 長野県の一部の地域では、小麦粉に様々な詰め物をした一種のパンケーキである「おやき」を食べてきました。例えば、良く使われる詰め物としては、薄く切ったナスを味噌と油で炒めたものや、色々な野菜を混ぜたもの、あんこ、かぼちゃをつぶしたものなどがあります。詰め物を入れてから、蒸したり、油で炒めたり、熱い灰の中で焼いたりします。現在ではおやきの知名度が上がってきました。長野県についてのガイドブックには「ぜひ食べたい名物」としておやきが載っており、おやき売り場は県外からの観光客で賑わっています。

農民美術 農民美術とは、農民による木工芸品です。20世紀初頭のロシアの農民絵画運動に喚起された山本鼎が、1919年に神川村で農民に木工品の作り方を教え始めたのが始まりです。彼は木工品製作を農閑期の農民の副業として導入し、後にもっと芸術的な洗練されたものに発展させました。1922年に日本政府の全面的援助を受け、日本農民美術研究所が設立されました。1982年に農民美術は県指定工芸品となり、木彫り皿や人形は今日の上田の特産品となっています。

おやき 長野県の一部の地域では、小麦粉に様々な詰め物をした一種のパンケーキである「おやき」を食べてきました。例えば、良く使われる詰め物としては、薄く切ったナスを味噌と油で炒めたものや、色々な野菜を混ぜたもの、あんこ、かぼちゃをつぶしたものなどがあります。詰め物を入れてから、蒸したり、油で炒めたり、熱い灰の中で焼いたりします。現在ではおやきの知名度が上がってきました。長野県についてのガイドブックには「ぜひ食べたい名物」としておやきが載っており、おやき売り場は県外からの観光客で賑わっています。

農民美術 農民美術とは、農民による木工芸品です。20世紀初頭のロシアの農民絵画運動に喚起された山本鼎が、1919年に神川村で農民に木工品の作り方を教え始めたのが始まりです。彼は木工品製作を農閑期の農民の副業として導入し、後にもっと芸術的な洗練されたものに発展させました。1922年に日本政府の全面的援助を受け、日本農民美術研究所が設立されました。1982年に農民美術は県指定工芸品となり、木彫り皿や人形は今日の上田の特産品となっています。

上田城跡公園

上田城は16世紀後半(1583)、真田昌幸によって建てられました。真田家はこの地方の豪族であり日本一の戦士でした。彼らはこの城を拠点に多くの敵と戦いました。上田城は天守閣もない、一地方の小さな城にすぎませんでしたが、真田軍が、二度にわたり徳川の大軍を撃退したことで、上田城の名は日本中に知られることとなりました。全体としてそれ程強固に要塞が築かれているようには見えませんが、この城がどうしてあのような大規模な攻撃に打ち勝つことができたかは依然としてなぞです。昌幸の巧妙な戦略と、勇敢果敢な彼の部下たちによるところも大きいといえます。最近の学問的研究によると、上田の城下町は、全体として非常に計画的に設計、建築され、川も要塞としてうまく利用されていたと言われています。

やがて徳川軍が関が原の戦いで勝ち、徳川家康が将軍の座に着きました。その後上田城は徳川軍により破壊され、真田一族は徳川の家臣となりました。

1626年、次の城主の仙石忠正は城の再建を試みました。3つの櫓が完成したところで彼がこの世を去り、その後の修復はなりませんでした。1874年封建制度が廃止されたとき中央部分の建物はもはや軍事目的の用をなさないという理由で取り壊されました。当時は歴史的価値が十分理解されていなかったのです。

それ以後外郭部も大きく変わりました。例えば、西側から北側にかけての外堀は、市営球場、陸上競技場、子供の遊園地などのスポーツ施設に変わりました。昔の面影をとどめるものは、土塁と石垣と七基あった櫓のうちの三基だけです。北櫓と南櫓の間の東虎口門は1994年に復元されました。これらは県宝に指定されています。

昭和の初め、この上田城址公園は市民に開放されました。また現在は、北櫓と南櫓も一般に開放され、真田家や上田城にまつわる様々な資料が展示されています。今でも多くの人々が真田一族を尊敬しています。伝統的文化を守っていこうとする地元の人々や上田市によって城は維持保護されています。

上田城は16世紀後半(1583)、真田昌幸によって建てられました。真田家はこの地方の豪族であり日本一の戦士でした。彼らはこの城を拠点に多くの敵と戦いました。上田城は天守閣もない、一地方の小さな城にすぎませんでしたが、真田軍が、二度にわたり徳川の大軍を撃退したことで、上田城の名は日本中に知られることとなりました。全体としてそれ程強固に要塞が築かれているようには見えませんが、この城がどうしてあのような大規模な攻撃に打ち勝つことができたかは依然としてなぞです。昌幸の巧妙な戦略と、勇敢果敢な彼の部下たちによるところも大きいといえます。最近の学問的研究によると、上田の城下町は、全体として非常に計画的に設計、建築され、川も要塞としてうまく利用されていたと言われています。

やがて徳川軍が関が原の戦いで勝ち、徳川家康が将軍の座に着きました。その後上田城は徳川軍により破壊され、真田一族は徳川の家臣となりました。

1626年、次の城主の仙石忠正は城の再建を試みました。3つの櫓が完成したところで彼がこの世を去り、その後の修復はなりませんでした。1874年封建制度が廃止されたとき中央部分の建物はもはや軍事目的の用をなさないという理由で取り壊されました。当時は歴史的価値が十分理解されていなかったのです。

それ以後外郭部も大きく変わりました。例えば、西側から北側にかけての外堀は、市営球場、陸上競技場、子供の遊園地などのスポーツ施設に変わりました。昔の面影をとどめるものは、土塁と石垣と七基あった櫓のうちの三基だけです。北櫓と南櫓の間の東虎口門は1994年に復元されました。これらは県宝に指定されています。

昭和の初め、この上田城址公園は市民に開放されました。また現在は、北櫓と南櫓も一般に開放され、真田家や上田城にまつわる様々な資料が展示されています。今でも多くの人々が真田一族を尊敬しています。伝統的文化を守っていこうとする地元の人々や上田市によって城は維持保護されています。

上田城

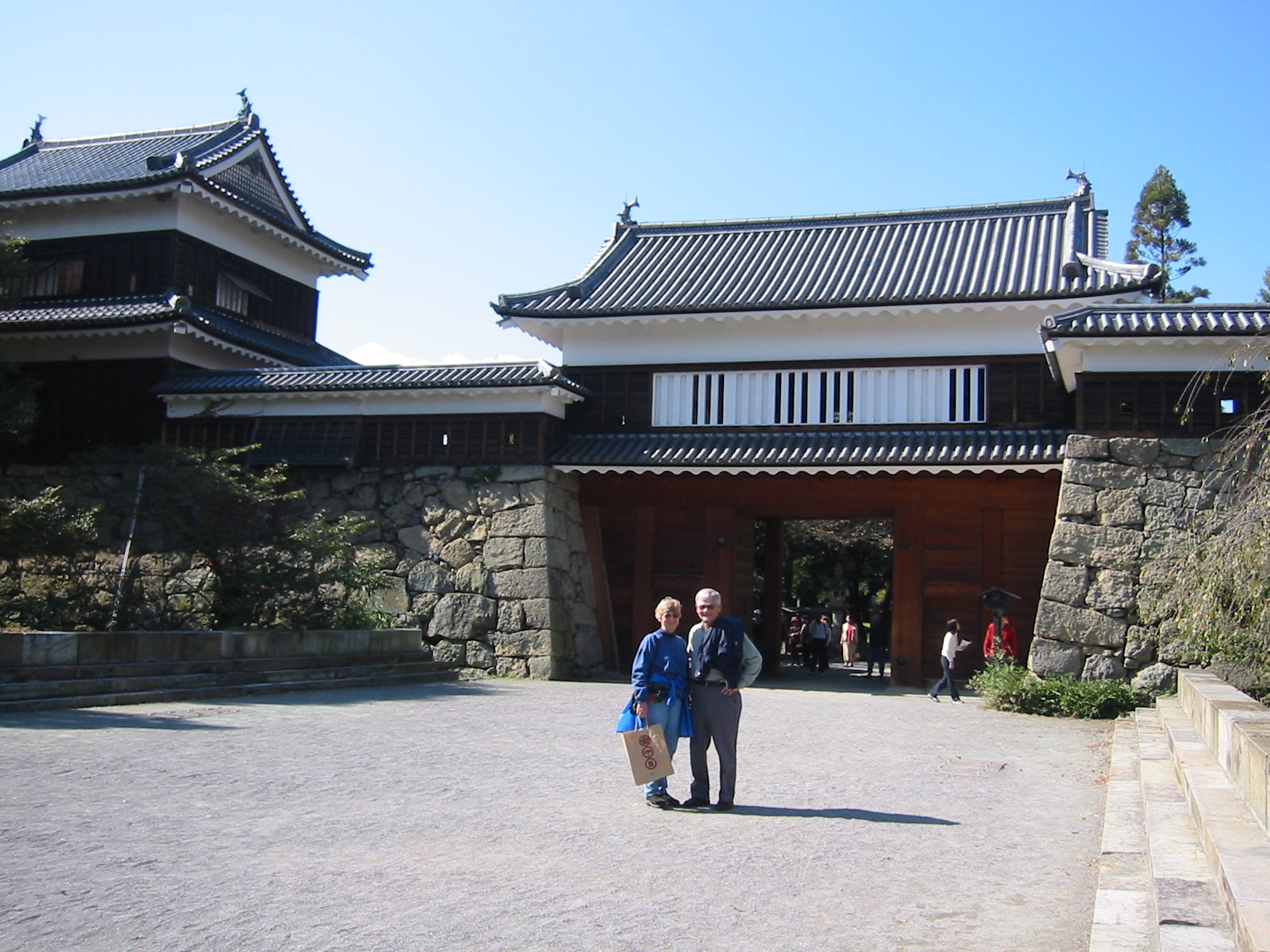

(1)写真は平成6年に復元された東虎口櫓門です。両脇が南櫓・北櫓。徳川将軍の命で完全に破却された上田城ですが、17C始め、真田氏の次の上田城主・仙石忠政により二つの門と三つの櫓が復元されました。しかし1628年、彼の死により工事は中止されました。

(2)土塁と堀に取り囲まれていました。

(3)城の北東は鬼門にあたり、隅の土塁は悪運を避けるため切り落とされています(隅落とし)。

(4)南側は千曲川に沿って切り立った崖でした(尼ヶ淵)。また、北側は太郎山を望み、川と山に守られた平城でした。

(5)本丸の入り口・東虎口櫓門の北櫓の石垣は敵を混乱させるため、南櫓の石垣より4m前方に作られています。

(6)天守閣があったかどうかなど、城のオリジナルの形は資料が残されていないので分かりません。ただし、最近の研究では、お堀から金箔の瓦が発掘されたことなどにより、天守閣があったと言われています。

(7) 東虎口櫓門の門のサイズは2mに4mで、その重さは650キログラムです。平成6年に復元されました。

(8)お城のまわりには、650本の桜の木があり、春には人々が花見をして楽しみます。

(1)写真は平成6年に復元された東虎口櫓門です。両脇が南櫓・北櫓。徳川将軍の命で完全に破却された上田城ですが、17C始め、真田氏の次の上田城主・仙石忠政により二つの門と三つの櫓が復元されました。しかし1628年、彼の死により工事は中止されました。

(2)土塁と堀に取り囲まれていました。

(3)城の北東は鬼門にあたり、隅の土塁は悪運を避けるため切り落とされています(隅落とし)。

(4)南側は千曲川に沿って切り立った崖でした(尼ヶ淵)。また、北側は太郎山を望み、川と山に守られた平城でした。

(5)本丸の入り口・東虎口櫓門の北櫓の石垣は敵を混乱させるため、南櫓の石垣より4m前方に作られています。

(6)天守閣があったかどうかなど、城のオリジナルの形は資料が残されていないので分かりません。ただし、最近の研究では、お堀から金箔の瓦が発掘されたことなどにより、天守閣があったと言われています。

(7) 東虎口櫓門の門のサイズは2mに4mで、その重さは650キログラムです。平成6年に復元されました。

(8)お城のまわりには、650本の桜の木があり、春には人々が花見をして楽しみます。

東虎口櫓門

東虎口櫓門

この門は1994年に再建されました。櫓門は二階建ての門であり、一階は出入り口で二階は弾薬庫になっていました。櫓は、監視塔であり弓矢の倉庫でもありました。

真田石

真田石は本丸の石垣にある一番大きい石で、高さが2.5m、幅が3mあり、柱石として据えられました。信之が松代へ移封になった時、父の形見として持って行こうとしました。一万人以上の男たちがこれを動かそうとしましたが、石はビクともしませんでした。

けやき並木

けやき並木はお城の堀跡にあります。並木の木は37本あり樹齢100年ほどです。一番高い木は37mで、一番太い木は直径2.5mあります。並木の長さは300mあります。

東虎口櫓門

この門は1994年に再建されました。櫓門は二階建ての門であり、一階は出入り口で二階は弾薬庫になっていました。櫓は、監視塔であり弓矢の倉庫でもありました。

真田石

真田石は本丸の石垣にある一番大きい石で、高さが2.5m、幅が3mあり、柱石として据えられました。信之が松代へ移封になった時、父の形見として持って行こうとしました。一万人以上の男たちがこれを動かそうとしましたが、石はビクともしませんでした。

けやき並木

けやき並木はお城の堀跡にあります。並木の木は37本あり樹齢100年ほどです。一番高い木は37mで、一番太い木は直径2.5mあります。並木の長さは300mあります。